避難訓練の避難路は危険!? 大地震時は液状化を想定した各自の避難路設計を

皆さんは、災害時の避難方法などをどのように決めていらっしゃいますか?

我が家では時々、災害時の避難方法が食卓の話題に上ります。

例えば子供が小学校に通っていた頃は

「大きな災害があった際には、自宅か小学校、通学路の途中の何処そこに子供は避難する事。親は必ずそこに迎えに行くから」

と取り決めていました。

子供が中学生を過ぎた今は、これに「中学校」が加わっています。

身体に不自由のない大人は自力で何とか避難できるにしても、子供は成長に従って通う学校などが変わりますし、大人も高齢になるとだんだんと普通の方法での避難が難しくなってきます。

いざという時の避難方法は、身の回りの状況の変化に応じて、適宜見直ししておく事をお勧めします。

家族会議では、岐阜市が配布・公開している「岐阜市総合防災安心読本」を活用しています。

この本は、日常(平時)を含めた基本的な家庭でできる防災対策が書かれている他、地震や洪水などの災害に応じたハザードマップが掲載されているのが特徴で、地域(コミュニティーセンター単位に区分)ごと計10冊に分けられています。

「岐阜市総合防災安心読本」【最新版ハザードマップ】はこちらから

↓ ↓ ↓

http://www.city.gifu.lg.jp/26070.htm

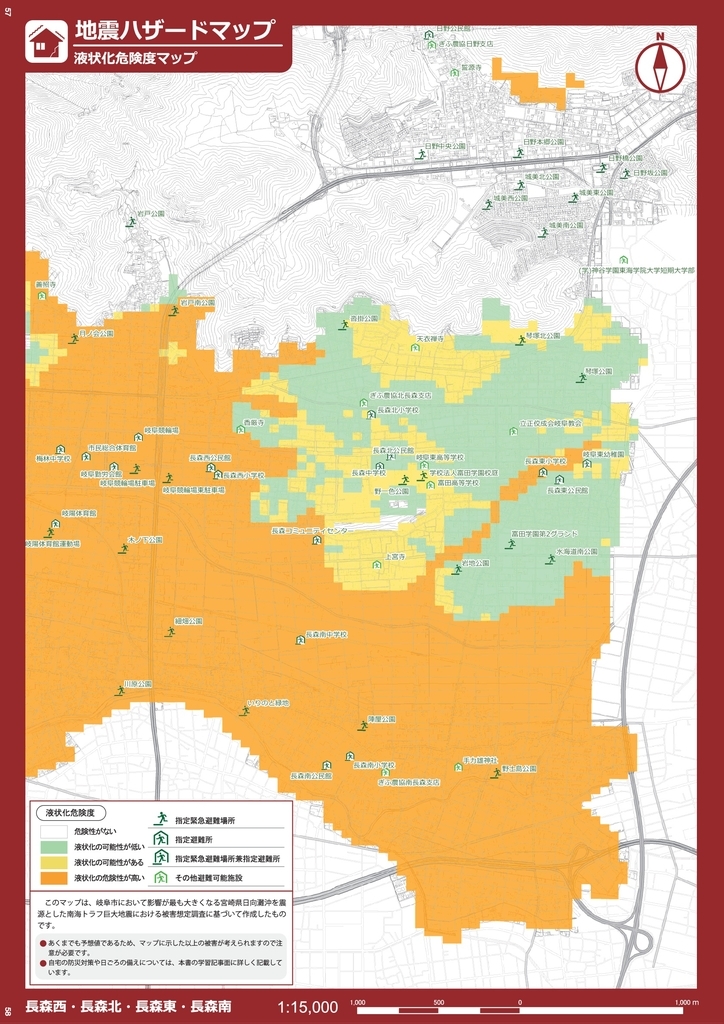

例えば、私の住む「南東部」の「液状化危険度」マップは上の図の通りとなっています。

実はこのハザードマップ、ただ見ているだけではあまり役に立ちません。

自分の住んでいる場所の状況を「つぶさ」に把握する事が大事になってきます。

上の図を見てください。

オレンジ色に塗られた部分は「液状化の危険性が高い」とされている地域です。

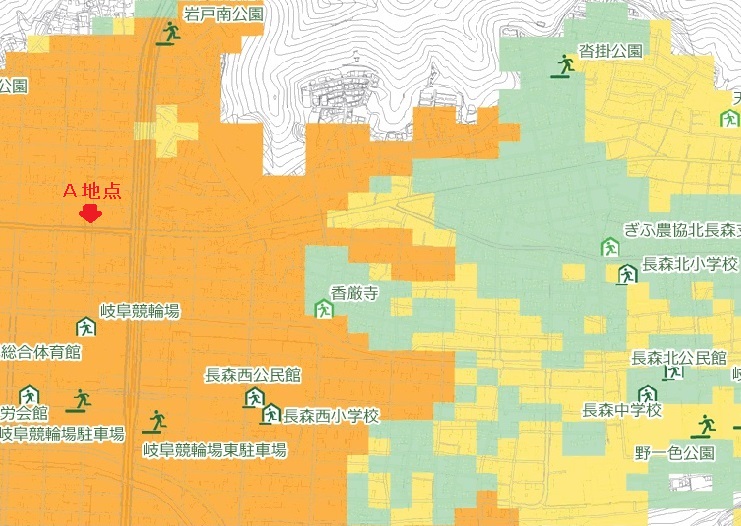

「A地点」に住んでいる場合、大規模地震によって避難を余儀なくされたにしても、周辺すべてに液状化の危険があり、むやみやたらと避難するのは逆に危険な場合もあるでしょう。

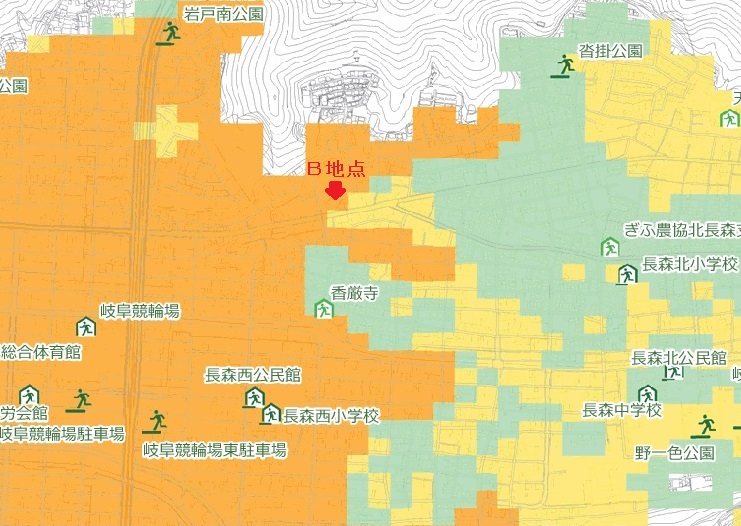

次に、上の図の「B地点」の場合ははどうでしょうか。

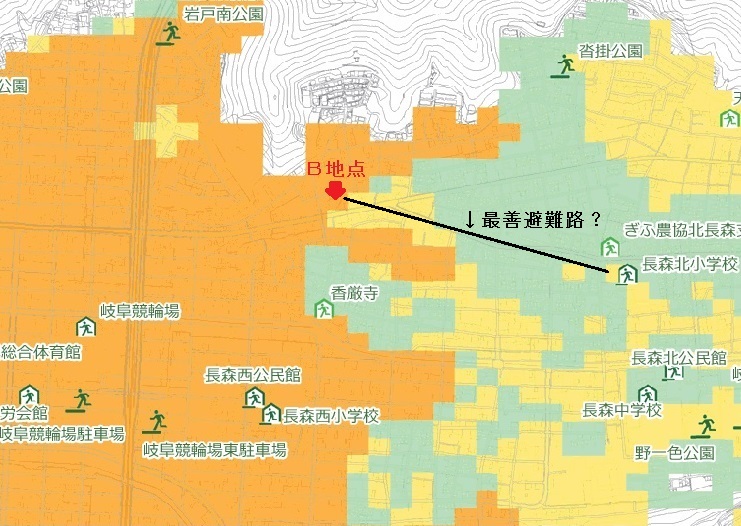

「液状化」のみに限れば、東方面への避難は比較的容易である事がうかがえます。

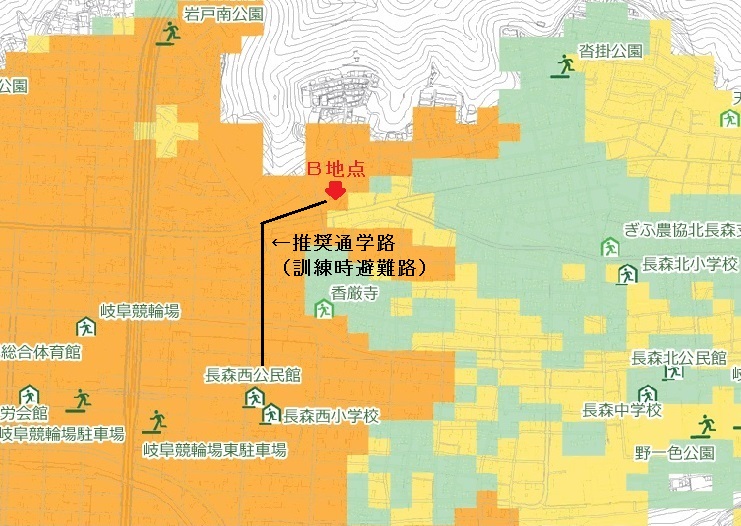

ちなみに、「B地点」の地域の避難訓練に使われている避難経路は上の図のとおり。小学校の通学路と同じ径路が設定されています。

他の災害時はともかく、液状化を発生させるほどの大型地震においては「危険性のある道路をつっきっていく経路」である事がわかりますね。

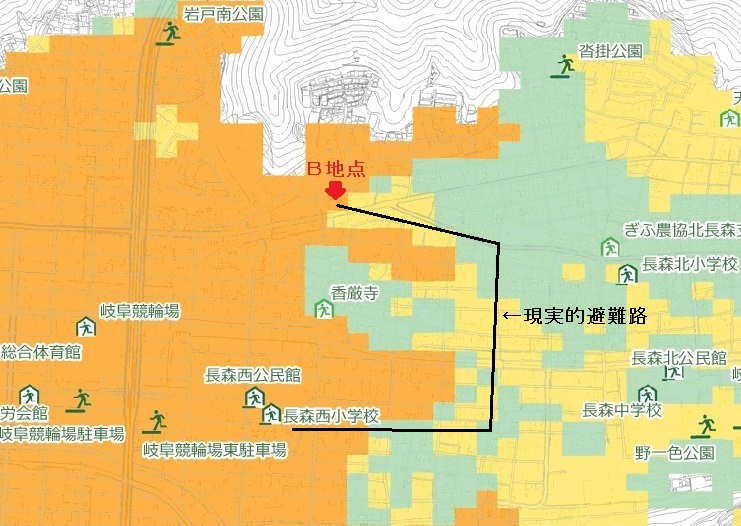

上の図に示した「迂回径路」が、ハザードマップから想定した場合の「安全がより見込める径路」であるというのが、我が家の家族会議の結論です。

場合によっては、隣の地区の小学校への避難の方が「早く」て「安全」です。

我が家では、こうしてある程度の避難経路が定まったところで、次の点を加味した避難路の選定を行っています。

●停電などによる「信号機」故障等が影響しにくい、道路の安全がより見込める避難経路であるか。

●家屋やブロックの倒壊、窓ガラスの飛散の恐れの少ない避難経路であるか。

●火災に対してより安全の見込める避難経路であるか。

こうしたシミュレーションに加え、やむなく夜間に避難せざるをえない場合を想定して、夜の道を「実際に歩いてみる」事も重要でしょう。街灯などが少なくて真っ暗な道は意外と多く、そもそも地震時には停電などで普段以上に夜の道は真っ暗となりがちです。ですから、危険個所などを事前に把握しておく事が大切です。

自分の住む場所のハザードマップ。ぜひ一度ご確認ください!

最後に、小学校区単位で行われている毎年の避難訓練ですが、ともすればマンネリ気味です。想定災害の種類に応じて訓練する試みが今以上に行われると良いですね。

指定通学路や避難所そのものも、特に地震災害を想定すれば、場合によっては見直す議論ももっとされて良いはずです。